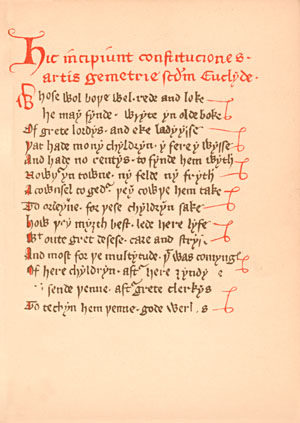

Представьте себе хранилище Британской библиотеки — прохладный полумрак, тяжелый запах кожи и пыли, томы, молчаливо наблюдающие за посетителями уже много веков. Среди них — тонкая тетрадь из потемневшего пергамента, на первый взгляд ничем не примечательная. Если присмотреться, можно различить выцветшую латинскую надпись — Constitutiones Artis Gemetriae secundum Euclydem. Так начинается путешествие в XV век, когда Англия ещё говорила на певучем среднеанглийском, дождь стучал по крыше шропширской мастерской, а королевский указ грозил запретом ежегодных собраний каменщиков.

Кто‑то, вероятно седой мастер, привычно державший в руках отвес и резец, решился бросить вызов статуту 1425 года не оружием, а словом. Он взял перо, мокнул его в чернила и стал складывать рифмованные строки. Они текли, как свежий известковый раствор по кладке: «Whylom, as I you telle may…» — «Некоим образом, как поведать могу…» За простой шелковистой походкой стихов прятался хитроумный замысел: оправдать право артели собираться, утверждая, что их традиции старше любого указа, что короли скорее хранители, чем судьи, великого ремесла.

Поэма, нам знакомая как Манускрипт Региус, открывается сценой далёкого Египта. Мы видим юного Евклида, который «подделывает» геометрию, превращая абстрактные линии в науку о возведении храмов. Шаг — и мы уже в тёплом свете англосаксонского двора короля Ательстана: вокруг гудят станки, тяжёлые молоты отзываются эхом на реке Северн. Мастера, встав полукругом, вручают королю свиток — просьбу узаконить их старые обычаи: учить юношей честно, платить вовремя, не прятать злодеев, не браться за труд выше сил. Король Ательстан, если верить поэме, кивает, и вот — пятнадцать статей для мастеров, пятнадцать пунктов для ремесленников, первый в Англии строительный кодекс, составленный в стихах.

Каждая строфа держит под рукой два инструмента: отвес приличия и циркуль истины. «Ходи в церковь по воскресеньям,‑– напоминает рукопись,‑– и не забывай мерять стены наугольником». Читатель XXI века ощущает почти физическое родство с авторами: та же забота о справедливой оплате, те же тревоги о честном наставничестве. Только вместо электрических ламп — коптящие лучины, вместо уровня‑лазера — деревянный равносторонний треугольник.

Долгое время этот свиток мирно покоился в королевской библиотеке с безобидной биркой «Поэма о нравственных обязанностях». Лишь в 1838 году не‑масон Джеймс Холливелл, рывшийся в манускриптах в поисках средневековых баллад, наткнулся на неприметный заголовок. Он открыл страницу, прочитал: «Amen! amen! so mot hyt be!» — и понял, что держит не просто поучение, а камертон целого братства. Спустя два года Холливелл опубликовал находку. Масоны, привыкшие выводить свою историю из легенд о храме Соломона, внезапно получили документальный голос предков.

Чем дольше исследователи вслушивались в этот голос, тем отчётливее слышали в нём смену эпох. Сначала — тяжёлый дух готических соборов и запах свежеобтёсанного камня; затем — лёгкий аромат гуманистических дискуссий, где циркуль уже чертит траекторию нравственного совершенства, а наугольник напоминает о равенстве людей перед совестью. Известковый раствор высох, стены воздвигнуты, но правила, записанные в поэме, пережили и соборы, и царей.

Сегодня Манускрипт Региус нередко называют первым мостиком между оперативным и спекулятивным масонством. Когда‑то она защищала право ложи собираться без страха попасть в тюрьму. Теперь же он напоминает, что любой правовой запрет бессилен перед силой устремлённого ума и уверенности в собственной традиции. Пока в библиотечных залах гаснет свет, страницы манускрипта продолжат шептать о честности контракта, о долге перед учеником и о том, как важно уравновешивать материальное и духовное. Наверное, поэтому посетители, случайно натолкнувшись на этот скромный том, выходят из зала с ощущением, будто им доверили хранить тайну, которой уже шестьсот лет — и она всё ещё дышит теплым ветром шропширских полей, где когда‑то мастер‑поэт выводил рифму под стук молотов.